被美国隐藏的电脑发明人:晚年留下一席话,值得中国人思考

文|临川

编辑|t

引言

1978年,在中国发展史上是不凡的一年。在这一年,改革的春风开始吹向神州大地;也有无数远在异国的名人志士归国,为报效祖国尽心尽力。

朱传榘老人便是其中一位。阔别祖国38年的他,颠簸辗转三天,终于踏上了这片生养自己的土地。在各地参观访问三周后,老人来到了北京,受到了方毅副总理等国家领导人的接见。

这位老人是何身份,为何能受到如此高的礼遇?此前的他在哪里,做过什么?回到了祖国的他,又将为我国的发展开创怎样的新天地?

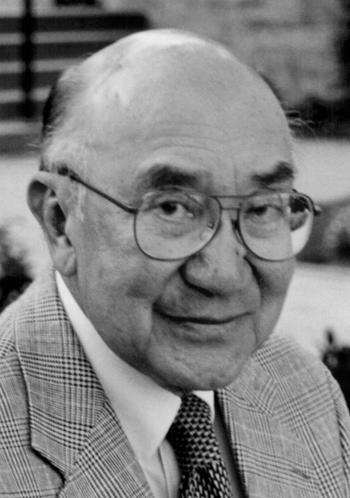

(朱传榘)

一、赴美留学深耕多年,成为计算机先驱之一

1939年,20岁的朱传榘告别了故土,前往美国留学深造。当时的朱传榘也没有想到,自己日后将会成为第三次工业革命的亲历者,成为一个新时代的奠基人之一。

这场工业革命就是我们现在所称的科技革命,开始的标志正是世界上第一台计算机的诞生。当计算机在宾夕法尼亚大学成功运行之后,35岁的朱传榘与四个美国人一起共同成为了“计算机先驱”,成为人类文明史的改写人。

那么,朱传榘为计算机的诞生做了哪些贡献?这就要谈一谈计算机的发展历史。

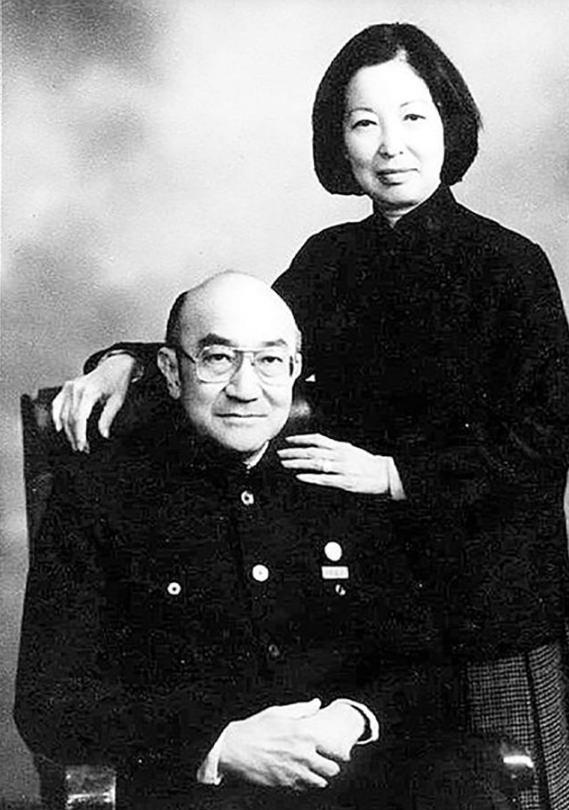

(合照)

其实,在计算机诞生之前已经有了能够处理一些特定数据的电子设备,但这台计算机当时只能求解线性方程组,在实际运用中有很大的局限性。因此,为了研究出能够真正编程的计算机,美国的科学家再次进行了深入研究。

华人科学家朱传榘作为核心成员之一,加入了当时约翰·冯·诺依曼率领的开发团队,负责除法器的开发,为提高计算机的大脑,也就是逻辑运算能力,做出了点睛之笔般的贡献。

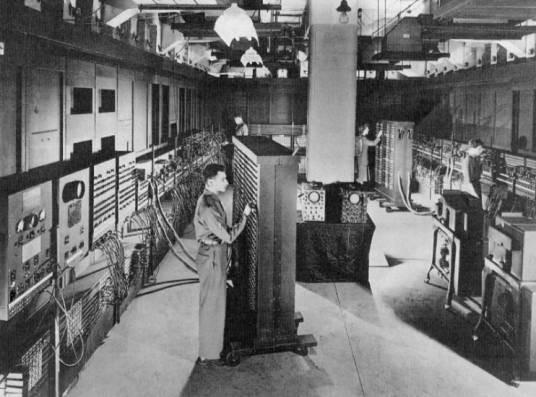

(阿塔纳索夫-贝瑞计算机)

那么,这台计算机最终达到了怎样的运算程度呢?要知道人最快的加法运算速度每秒仅有五次,但这台计算机能够每秒进行5000次加法运算,乘法运算可达到每秒400次的速度。

在实际运用中,原本需要20多分钟才能人工计算出来的一条弹道,如今却只需要短短的30秒。这是人类历史的一大进步。

然而,冯·诺依曼被冠以了计算机之父的名号,年仅25岁的总工程师埃克特也名声大噪,但朱传榘似乎被雪藏了,媒体的目光只关注在其余几个人的身上。

(冯·诺依曼)

有人怀疑,也许是因为国籍问题,才让朱传榘受到了偏见。但实际上,1943年,朱传榘就已经加入了美国国籍。

实际上,真正的原因是因为朱传榘的立场。当时中国正处于解放战争的阶段,美国支持国民党,而朱传榘本人的立场则坚定于中国共产党。

直到1979年中美建交后,1981年,美国计算机协会才授予了朱传榘计算机先驱奖。

(朱传榘与同事)

二、改革开放返回祖国,为国效力热衷公益

然而,朱传榘并不在意这些虚名。在改革开放后回到祖国,也是为了看看自己能够为祖国做些什么。

他曾在自传中写出过这样一番感人肺腑的话:“我为中国做了什么呢?在我离开祖国的38年间,中国老百姓遭受了多少苦难,而我却在过着安逸、奢华、充满名望的生活。”

(第一台通用计算机ENIAC)

最后,老人这样写道;“我知道,该是我报答祖国的时候了。”

1980年,朱传榘先生受到了邓小平的接见。他进一步确定了自己要在社会科学和技术发展领域为国家做出一番贡献。此外还有一个独到的观点,就是做公益。

朱传榘老人认为,慈善并不能完全等同于公益,穷人是救不完的,光靠捐款捐物没法让穷人真正摆脱贫困,没法让国家真正富强,因此就要从教育、研究等方面进行根本上的援助。

老人也确实是这样做的,首先就是让中国人学英文,让更多的人能够接触更广阔的世界。因此,他在上海交大设了一个英文奖,也很有成效,学英文的人越来越多。

(合照)

第二件事就是设立新专业。朱传榘认为要让人民尽快富裕起来,最快的方法就是学习做买卖。他决定出资设立了商业管理学院。1980年,上海交通大学诞生了中国最早的商业管理学院,许多商业人才就诞生于此。

此外,老人还认为,提升道德修养和素质也是十分重要的。因此,他设立了一个精神文明奖,鼓励大学生爱惜社会、回报社会、投身公益社会的建设。这一奖项至今仍在上海交大留存。

三、不老顽童永不服输,一切只为祖国富强

86岁时,朱传榘老人再次来到北京,神情矍铄,谈笑自若。被问及自己为何晚年仍能保持精力旺盛的原因,老人微微一笑:“激情就像初恋的感觉,就是长生不老药。”

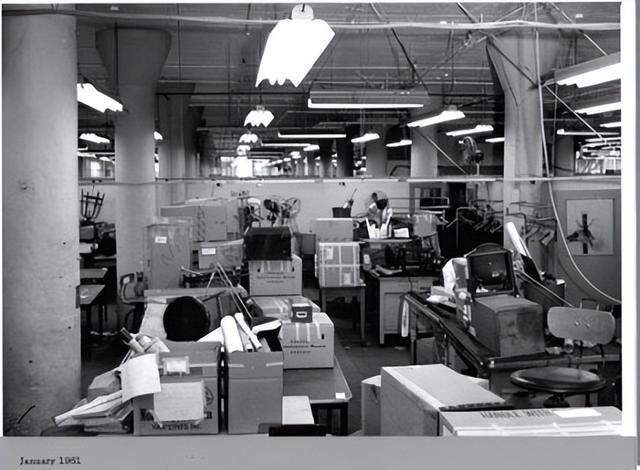

(朱传榘的办公室)

回顾这位老人的一生,我们会发现这样一个特点,就是不服老不服输。年轻时的朱传榘,就努力让自己事事都做到最好。

他参与了第一台电子计算机的设计制造,也成为了第一个在美国蓝筹股公司的中国高管。在中国又有公益传教士的称号。86岁那年,他接受记者采访时。声音洪亮地告诉记者:“我还能再干50年!”

生活中,老人也时刻保持探索与好奇。他爱旅游,几乎环游了全球。81岁那年,因听说了西班牙有一座非常独特的艺术博物馆,便不远万里专程前去参观。

(合照)

朱传榘老人十分尊崇孔子,他认为,孔子关心的就是社会中的人怎样才能过得更加幸福,他之所以热衷公益事业,也与孔子的教诲密不可分。

老人爱吃北京小吃,但遵从孔子“食不言,寝不语”的规则,吃的极少极慢,用餐时几乎不说话。生活中的朱传榘老人,就是这样一个“动静结合”的悠闲状态。

2011年,朱传榘老人因病逝世,享年92岁。纵观一生,他虽然加入了美国国籍,但却为世界的发展做出了卓越的贡献,也为中国改革开放事业和人才培养做出了卓越的贡献。

如果有人因朱传榘老人的国籍而质疑他的爱国情怀,那么希望他能够看到朱传榘老人说过的这样一句话:“我现在什么都有了,什么也不缺,就缺一个东西,我们有一个强大的祖国,如果中国在21世纪不能跻身世界强国之列,我死不瞑目!”

朱传榘老人是这样说的,也是这样做的。那些质疑朱传榘的人,又有多少人付诸行动投身建设,为国家作出了什么贡献呢?

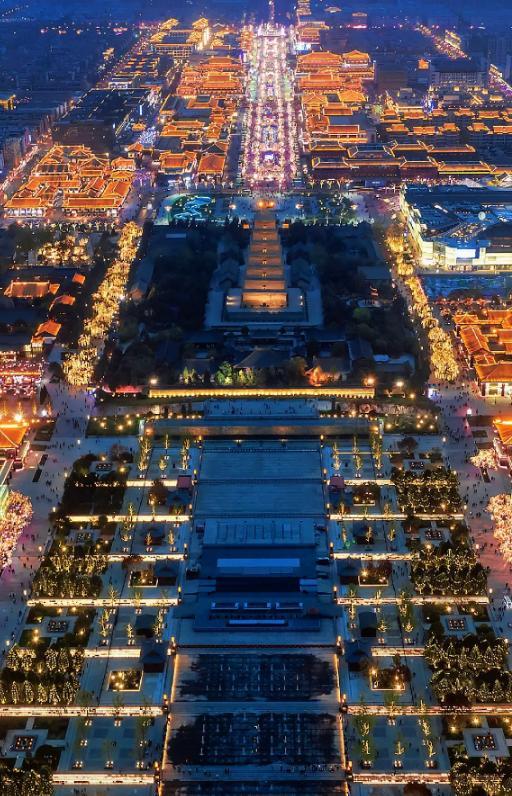

(祖国风景)